在徐州工程学院的教室里,一种会“看”会“想”的智能照明系统正在悄悄工作:当最后一排学生离开时,对应区域的灯光渐次熄灭;暴雨天有人短暂躲雨,灯光不会无故亮起……这个由本科生团队研发的“灯影无忧”系统,用AI视觉技术破解了“长明灯”难题,让校园照明变得善解人意。

灵感来自“闲置的眼睛”说起项目的起源,团队负责人还记得那个“扎眼”的场景:深夜空荡的教学楼里,灯光通明却无人使用。传统照明的痛点显而易见——声控灯常被噪音误触发,定时系统无法应对临时调课,远程管理又成本高昂。而教室里早已安装的监控摄像头,明明能“看见”一切,却始终“沉默”。“为什么不让摄像头看懂教室?”这个想法打破了惯性思维。团队没有选择加装红外传感器,而是决定用算法激活现有设备:通过开发智能软件,让摄像头从“被动记录”变为“主动决策”,低成本实现照明系统的智能化升级。让灯光学会“察言观色”让机器理解教室场景并非易事。初期系统频繁误判:飞过窗口的鸟会触发开灯,学生低头自习时可能被无视。团队经过无数次调试,终于找到关键——不单纯识别人体,而是理解场景逻辑。系统会分析人员活动的持续性:比如,检测到有人在座位持续停留超5分钟,才判定为有效使用;若人员流动短暂,则不触发灯光全开。这种“类人化”决策让系统变得细腻:考试周深夜,它会为零散自习的学生保留局部照明;课间休息时,若教室无人走动,10秒后自动调暗灯光;即便有人用书本遮挡身体缓慢移动,它也能通过肢体轨迹稳定识别。

改变从细节开始。系统落地后,教学楼的变化润物细无声:后勤人员发现,灯泡更换次数明显减少,因为灯光不再“无效工作”;财务数据显示,非教学时段的电费峰值降低,寒暑假能耗趋于平缓;学生们则用留言表达认可:“灯光跟着脚步走,像是被默默照顾。”这种改变不仅关乎节能,更重塑了人与空间的关系。教师无需再手动开关灯,保洁阿姨通过灯光状态就能判断教室是否需要打扫,管理人员在后台即可掌握整栋楼的照明动态。智能照明不再是冰冷的技术,而是融入校园生活的“贴心伙伴”。

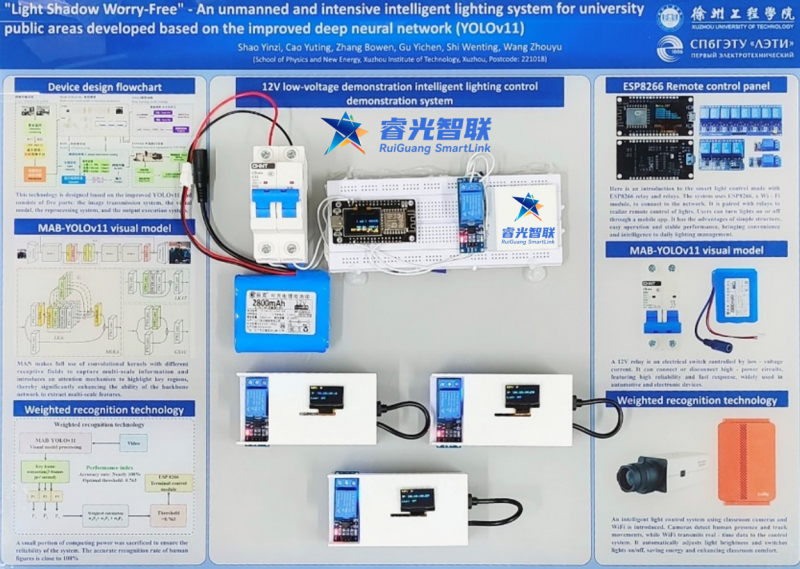

年轻人的“务实创新”。这支平均年龄22岁的团队,用两年时间将创意变成现实。他们没有追求华丽的技术堆砌,而是从日常观察出发——用计算机专业知识优化识别算法,借电子工程技能开发控制模块,以环境科学视角评估能效。项目成果不仅斩获竞赛奖项,更转化为专利和校企合作,让“实验室成果”走向真实场景。“我们的创新,藏在30多元的控制盒里。”团队成员说。这个印着校徽的小盒子,连接着摄像头、云端算法和灯光终端,是他们用专业知识书写的“实践答卷”。

在追求“双碳”目标的当下,这种从细微处切入的创新,恰是科技回归本质的最好注脚。当越来越多教室的灯光开始“读懂”场景,我们看到的不仅是能源的节约,更是青年一代对科技的理解:真正的进步,不在于参数多复杂,而在于能否让生活更便捷、让环境更友好。这些藏在天花板里的“智能眼睛”,正在用AI的微光,点亮校园低碳转型的未来。

作者:邵音子

声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。